KI-Kompetenz für den Mittelstand

Kompetenzaufbau im Bereich Künstliche Intelligenz stärkt die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen. Durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen erwerben Mitarbeitende das notwendige Wissen, um KI-Technologien sinnvoll einzusetzen und eigenständig weiterzuentwickeln. Dies fördert die digitale Souveränität, erleichtert den Einstieg in datenbasierte Geschäftsprozesse und unterstützt eine nachhaltige Transformation im Unternehmen.

Künstliche Intelligenz im Mittelstand

Ein Bildungsangebot im Rahmen des KI-Regio-Projekts

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Künstliche Intelligenz nicht nur zu verstehen, sondern auch sinnvoll in ihre Prozesse zu integrieren. Genau hier setzt das KI-Regio-Projekt an: Mit einem gezielten Bildungsangebot werden praxisrelevante Kompetenzen vermittelt, um Potenziale der KI zu erkennen und effektiv zu nutzen. Die Teilnehmenden lernen, wie KI Arbeitsabläufe optimieren, Kosten senken und Innovationen fördern kann, ein entscheidender Schritt zur nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Welche Rolle spielt KI für den Mittelstand im digitalen Wandel?

Viele mittelständische Betriebe stehen dem Thema Künstliche Intelligenz noch zögerlich gegenüber, nicht aufgrund von Desinteresse, sondern weil oft das notwendige Wissen fehlt, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann. Das KI-Regio-Projekt setzt genau hier an: Es schafft praxisnahe Bildungsangebote, die Verständnis fördern, Orientierung geben und konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen.

– Prof. Dr. Christoph Flath, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Business Analytics an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

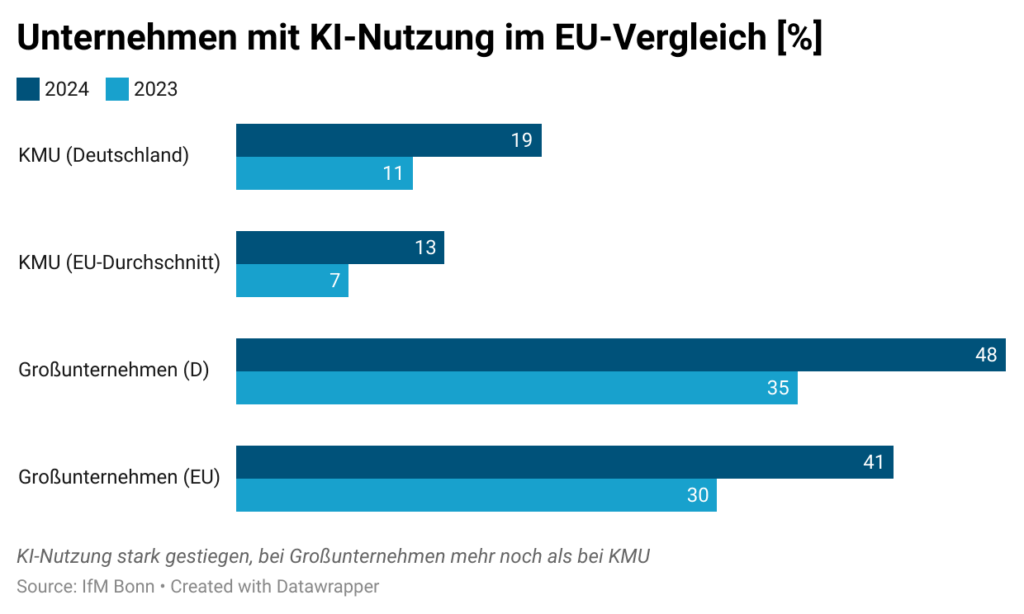

Dass dieses Bildungsangebot dringend gebraucht wird, zeigt ein aktueller Bericht des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM):

Welche Bildungsziele verfolgt KI-Regio für KMU?

Das KI-Regio-Projekt verfolgt das Ziel, kleinen und mittleren Unternehmen praxisnahe und verständliche Methoden zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu vermitteln. Im Mittelpunkt steht ein anwendungsbezogenes Lernen, das auf die konkreten Daten, Bedürfnisse und Strukturen der teilnehmenden Betriebe zugeschnitten ist. Der Bildungsblock beginnt mit Impulsvorträgen regionaler Experten und Expertinnen wie Dr. Toni Wagner, die einen verständlichen Einstieg in das Thema bieten. Anschließend erhalten die Teilnehmenden eine fundierte Einführung in die Funktionsweisen maschinellen Lernens, um die Potenziale für das eigene Unternehmen besser einschätzen zu können. Ziel ist es, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und das erlernte Wissen nachhaltig im Betriebsalltag zu verankern.

Prof. Dr. Christoph Flath über die Gestaltung und den Ablauf der Workshops von KI-Regio:

KMU sollen nach den KI-Regio-Impulsvorträgen KI besser verstehen, um …

- zentrale KI-Begriffe und -Funktionsweisen einordnen zu können,

- Chancen und Grenzen von KI realistisch zu bewerten,

- und einen reflektierten Zugang zur Technologie zu gewinnen.

Darauf aufbauend entwickeln die Unternehmen ein praktisches Verständnis dafür …

- welche Lernverfahren für welche betrieblichen Problemstellungen geeignet sind,

- wie vorhandene Daten die Auswahl geeigneter Methoden bestimmen,

- und wie daraus gezielte Maßnahmen im Unternehmen abgeleitet werden können.

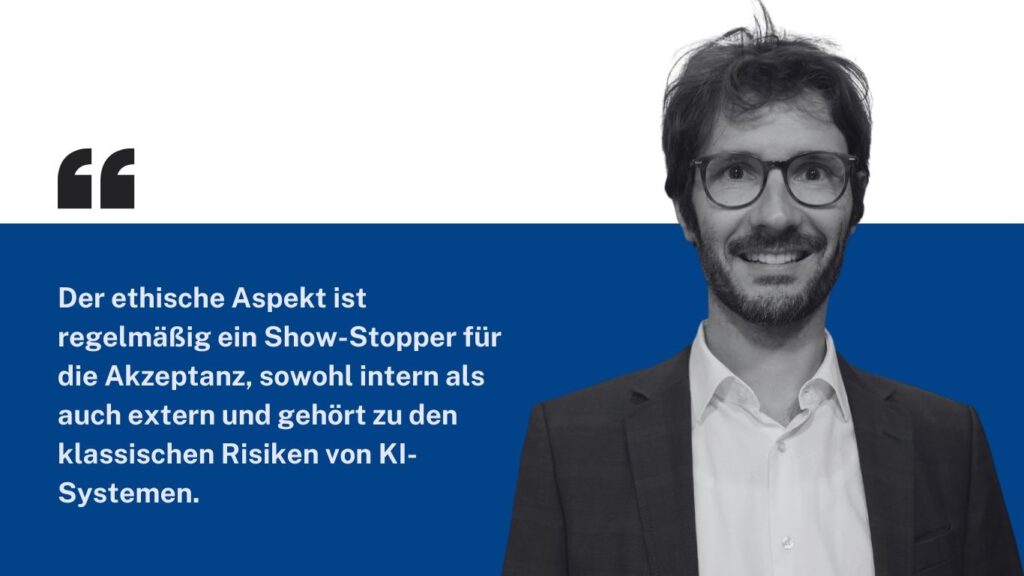

Welche Chancen und Risiken verbergen sich hinter der Nutzung von KI?

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bietet enorme Chancen für kleine und mittlere Unternehmen: Sie ermöglicht die Automatisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen, unterstützt durch KI-gestützte Prognosen und Analysen die Erkennung von Trends und Risiken und verbessert die Entscheidungsfindung. Darüber hinaus eröffnet KI neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, weil Unternehmen schneller auf Marktveränderungen reagieren können. Doch der Einsatz von KI ist auch mit Unsicherheiten und Spannungsfeldern verbunden. Gerade für KMU ist es entscheidend, nicht nur technisch, sondern auch ethisch und rechtlich verantwortungsvoll zu handeln.

Prof. Dr. Christoph Flath über das übergeordnete Ziel des KI-Regio-Projekts:

In der Deloitte-Studie „State of Ethics and Trust in Technology Report – Second Edition” (2023) zeigt sich, dass Unternehmen trotz des erkannten Produktivitäts- und Gewinnpotenzials generativer KI zugleich Bedenken auf unterschiedlichen Ebenen äußern:

Unternehmensbedenken gegenüber generativer KI [%]

Diese Vielfalt der Bedenken zeigt, dass generative KI derzeit oft noch als komplex und schwer einzuordnen empfunden wird – und dass Unternehmen klare Orientierung und Leitlinien im Umgang damit benötigen. Darüber hinaus äußerten die Befragten weitere Sorgen, etwa in Bezug auf geistiges Eigentum und Urheberrecht, KI-Halluzinationen oder die mögliche Verdrängung von Arbeitsplätzen.

Wie erfolgt ein verantwortungsvoller Einsatz von KI in KMU?

Bei der Entwicklung von Regeln und Protokollen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI dient der Belmont Report der akademischen Gemeinschaft als Leitfaden. Der Belmont Report wurde vom Office of the Secretary (USA) und der National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research veröffentlicht. Er definiert die zentralen ethischen Prinzipien und Leitlinien zum Schutz von Menschen, die an wissenschaftlicher Forschung teilnehmen und wird heute auch als Orientierung für den ethischen Einsatz von KI herangezogen.

Der Report definiert drei zentrale Prinzipien:

- Respekt für Personen: Achtung der Autonomie, Schutz besonders schutzbedürftiger Gruppen und das Recht auf informierte Einwilligung.

- Wohltätigkeit: Der Grundsatz, Schaden zu vermeiden und Gutes zu fördern, etwa indem KI-Systeme Verzerrungen und Diskriminierung verhindern.

- Gerechtigkeit: Die faire Verteilung von Nutzen und Lasten, sodass maschinelles Lernen allen gerecht wird, unabhängig von Anteil, Leistung oder gesellschaftlichem Beitrag.

– Prof. Dr. Christoph Flath, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Business Analytics an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Ausblick und Fazit

Der Education-Ansatz von KI-Regio vermittelt kleinen und mittleren Unternehmen nicht nur Wissen über Künstliche Intelligenz, sondern befähigt sie, KI kritisch einzuordnen, gezielt einzusetzen und verantwortungsvoll weiterzudenken. Bildung wird so zum Schlüssel für einen sicheren, praxisnahen und zukunftsfähigen Umgang mit KI. Dabei bleibt klar: KI lässt weiterhin offene Fragen zurück, insbesondere im Hinblick auf ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte. Ziel des Kompetenzaufbaus ist es daher, KMU zu sensibilisieren, KI nahbar zu machen und den Zugang auf wissenschaftlich fundierter Basis zu erleichtern, um so die Unsicherheit und Angst vor dem Umgang und der Nutzung von KI abzubauen.

Mehr dazu im vollständigen Interview mit Prof. Dr. Christoph Flath im Podcast „Arbeit Bildung Zukunft“ von Dr. Lukas Kargerbauer: